店主は何者なのか?

※こちらの記事は日刊SPA掲載の記事からの一部内容を含んでいます。

高校1年生で大病が発覚。クビ、ひきこもり…それでも今、「社会貢献」に力を入れる理由

何の前触れもなく瞬間的に発作を起こし、昏睡状態に陥る「てんかん」。厚生労働省の発表では、てんかんを持つ人は日本全国に約60万~100万人いると推定されている。発症した場合、「運転免許の取得に制限がある」「ハードな運動ができない」など日常生活にさまざまなハードルが生まれてしまう。

現在、海外に支援をしながら活動する亀井良真氏も、かつてはてんかんの症状が原因で、仕事を解雇された過去を持つ一人だ。それがきっかけで、ニートでひきこもりの時期を経つつも、起業をすることができたという。

↑ブータンの子どもたちへの支援に注力する亀井良真氏

高校1年生のときに発覚した大病

栃木県で喫茶店を営む両親の元に生まれた亀井氏が、自身の「てんかん」に気がついたのは、高校1年生の春だった。

「高校1年生のテスト中、発作を起こして倒れてしまったんです。救急車で運ばれ、目が覚めたとき、自分にはてんかんがあると知りました。もともと他人の顔色ばかり窺う引っ込み思案な性格だったのですが、障害者手帳を渡された瞬間、『あぁ、自分はもう普通の人じゃないんだ』と痛感して。引け目を感じるようになり、人と会話するのがより一層苦手になりましたね」

新生活が始まるタイミングでの病気の発覚。それゆえ、高校1年生の時点ではまったく周囲と交流できなかったという。

「勉強もできないし、スポーツも苦手。クラスにはほとんど友達もいなかったので、休憩中はいつも寝たふりをしていてやり過ごしていました。毎日『早く休憩時間が過ぎればいい』と思ってましたね」

「障害者手帳を渡され、劣等感からすっかり自信喪失になっていました」

てんかんの発作が発端で会社をクビに

高校卒業後は、ゲーム好きが高じて、プログラミングの専門学校へ進学。しかし、問題は就職活動だった。

「時代は就職氷河期だった上、僕にはてんかん持ちというハンデもありました。40社近く面接を受けましたが、『持病がある』『障害者手帳を持っている』と伝えると、すぐに落とされる。最後に有名通信会社の子会社の面接を受けた際も、落とされるのが目に見えていたので、いけないことだとわかっていながら、持病については伝えずに面接を受けたんです。そしたら、派遣社員ではあるものの、なんとか採用されて……。ゲームとはまったく関係ない仕事でしたが、仕事を得られて安心しましたね」

だが、慣れない仕事でストレスがたまったのか、社会人として働き出した1年後、亀井氏は職場でてんかんの発作を起こして倒れてしまう。

「この一件で職場には『てんかん持ちだ』とバレてしまい、即解雇になりました。この出来事をきっかけに、『自分は何をやってもダメなんだ』と自己肯定感がどんどん下がって、家にひきこもるようになってしまったんです」

オンラインゲームの仲間に救われたひきこもり期間

退職後は、ひたすらオンラインゲームばかり。しかし、このゲームと過ごした時間が、亀井さんにとって大きな転機になった。

「リアルの世界では自分の殻に閉じこもっていましたが、アバターを介してだったら人とコミュニケーションをとることに苦痛を感じなかったんですね。しかも、幸運なことに、オンラインゲーム内で出会った仲間たちが、優しい人ばかりで。ゲーム上での仲間たちとのやりとりを通じて、体力的にも精神的にも癒されていきました」

そして、ひきこもり生活から2年後、一念発起し、アルバイトで社会復帰を果たす。

「バイト先は、近所のスーパーの惣菜売り場です。職場はおばちゃんばかりで、20代前半の男は僕一人。すごくかわいがられて、毎日とても快適でしたね(笑)」

↑亀井氏がオープンさせた古民家カフェ

新たに見つけた「コーヒー屋をやりたい」という夢

アルバイト自体は楽しかったが、まだ当時は20代中盤。いつまでも惣菜屋のバイトでいいのかと悶々とするように。そんななか、亀井氏の中で「コーヒー店をやりたい」という思いが新たに生まれていったとのこと。

「両親がコーヒーにこだわる喫茶店を営んでいたので、漠然と『自分もいつかコーヒーの店をやりたい』と思うようになったんです。それからは、自分が店を持った時に役立つようにと、居酒屋やカフェ、フレンチなど飲食関係の職場でフリーターとして働きました」

さらに、周囲に「コーヒー屋をやりたい」と日頃から公言していたことをきっかけに、地元のマルシェで、コーヒー店を出店しないかという話が舞い込んだ。

「『せっかくやるなら』と、宇都宮の焙煎屋の方の元で学びながら、コーヒー豆の焙煎の勉強を本格的に始め、その豆やコーヒーをマルシェで販売しました。そのときにコツコツ貯めた開業資金を元に、30歳で、地元にコーヒー店をオープンできたんです」

↑飲食店コンサルタントとして講演を行う亀井氏

飲食店支援として活動開始

開業後は、店の運営の傍らで、先輩経営者のアドバイスからコーヒー豆の通販もスタート。

「いざネットで販売すると、すごく好評で、すぐに通販の売上が店舗売上を上回るようになりました。店舗営業は時間の制約もあるし、発作のリスクもあることから、思い切って店舗営業はやめ、通販事業に専念するようになったんです」

この噂を聞きつけた同業者から、「経営していく上でのマインドセットやノウハウを教えてほしい」と言われ、飲食店支援も開始した。

「私は両親が飲食店を経営し、私も同じく経営することになった。飲食店を経営していく上での大変さは身をもって体験をしてきました。だからこそ応援したいという気持ちがあります」

↑アフリカの村の村長、コーヒー農園のオーナーとの様子

アフリカコーヒー農園のオーナーになる

その後、亀井氏は知人の紹介でアフリカルワンダのコーヒー農園のオーナーになる。

「現地で働いている人たちは、私たちに比べ驚くほど低賃金で働いています。だからこそ労働者を支援したいと思ったのです」

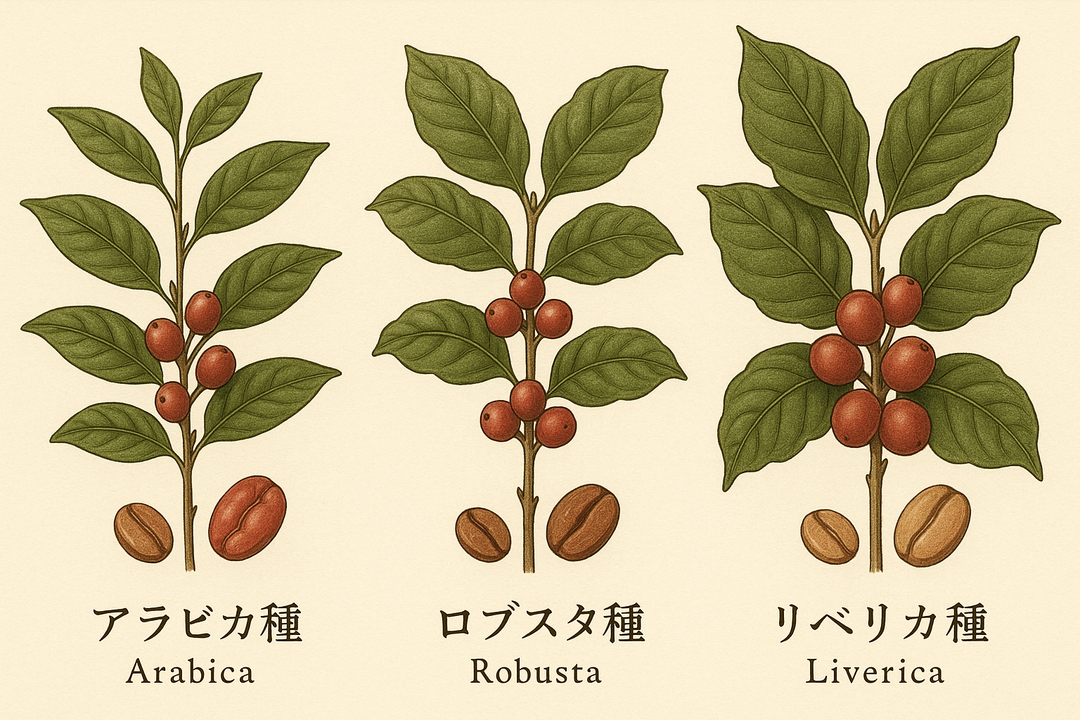

コーヒーの栽培は基本的に赤道付近の国で栽培が多いという、つまり日本人でコーヒーの木を見たことがある人はごくわずかだそうだ。

「コーヒー店をやりながら、現地にいってコーヒーの木をみたことがあるという人は非常に少ないです。だからこそ私は実際に見に行って現地の様子を肌で感じたいと思ったんです」

日本に送られるまでに途方も無い手間と時間がかかっているという。

「コーヒーが、あの香りの良い一杯になるまでって、実はとても長い旅をするんですよ。特にアフリカの農園を例に取ると、そこには農家さんの地道な努力が詰まっています。

まず、スタートは『栽培』からです。

苗床に、種、つまりパーチメントという殻に包まれた豆を植えます。それが発芽した後、約半年から9ヶ月間ほど、大事に苗床で育ててから、いよいよ農園に移植されます。コーヒーの木はすぐに実をつけるわけではなく、植え付けからだいたい3年から5年経って、ようやく最初の収穫を迎えます。白くジャスミンのような小さな花が咲き、それが受粉して赤や黄色に熟したコーヒーチェリーになるんです。

↑コーヒーの木に実るコーヒーチェリー

↑コーヒーの木に実るコーヒーチェリー

「そして、いよいよ『収穫』の段階です。コーヒーチェリーは、厄介なことに一度に全部熟してくれません。だから、本当に高品質なコーヒーを作るためには、熟したものだけを一つひとつ手摘みしなければならない。これがスペシャルティコーヒーの基本です。アフリカでは小規模な農家さんが多いため、収穫したチェリーは、近くにある精製所(ウォッシングステーション)に持ち込んで買い取ってもらうのが一般的です

次に、一番個性が生まれる『精製』の工程です。

ここでは、チェリーの果肉を剥いで、中の豆を取り出します。よく行われるのが水洗式(ウォッシュド)です。機械で果肉を剥いた後、残ったヌルヌルした粘液質(ミューシレージ)を水に浸したり発酵させたりして除去します。この工程を経ることで、コーヒー豆本来のクリーンな酸味と風味が引き出されます。その後、豆はパーチメントという殻に包まれた状態で乾燥されます」

「乾燥が終わると、次は『脱穀・選別・袋詰め』です。

乾燥したパーチメントコーヒーから、硬い殻(パーチメント)を剥いで、やっと私たちが目にする生豆(なままめ)の状態になります。色は普段目にする茶色ではなく、クリーム色で無臭です。日本では自家焙煎のコーヒー屋にいくと生豆が売ってたりしますね。

その後、機械や人の手で、色や形、大きさ、密度などを基準に、不良な豆や異物が徹底的に取り除かれます。一部の国では、この段階で国の取引所による厳格な格付けが入ることもありますね。こうして選び抜かれた生豆が、麻袋に詰められ、縫い止められて出荷を待ちます」

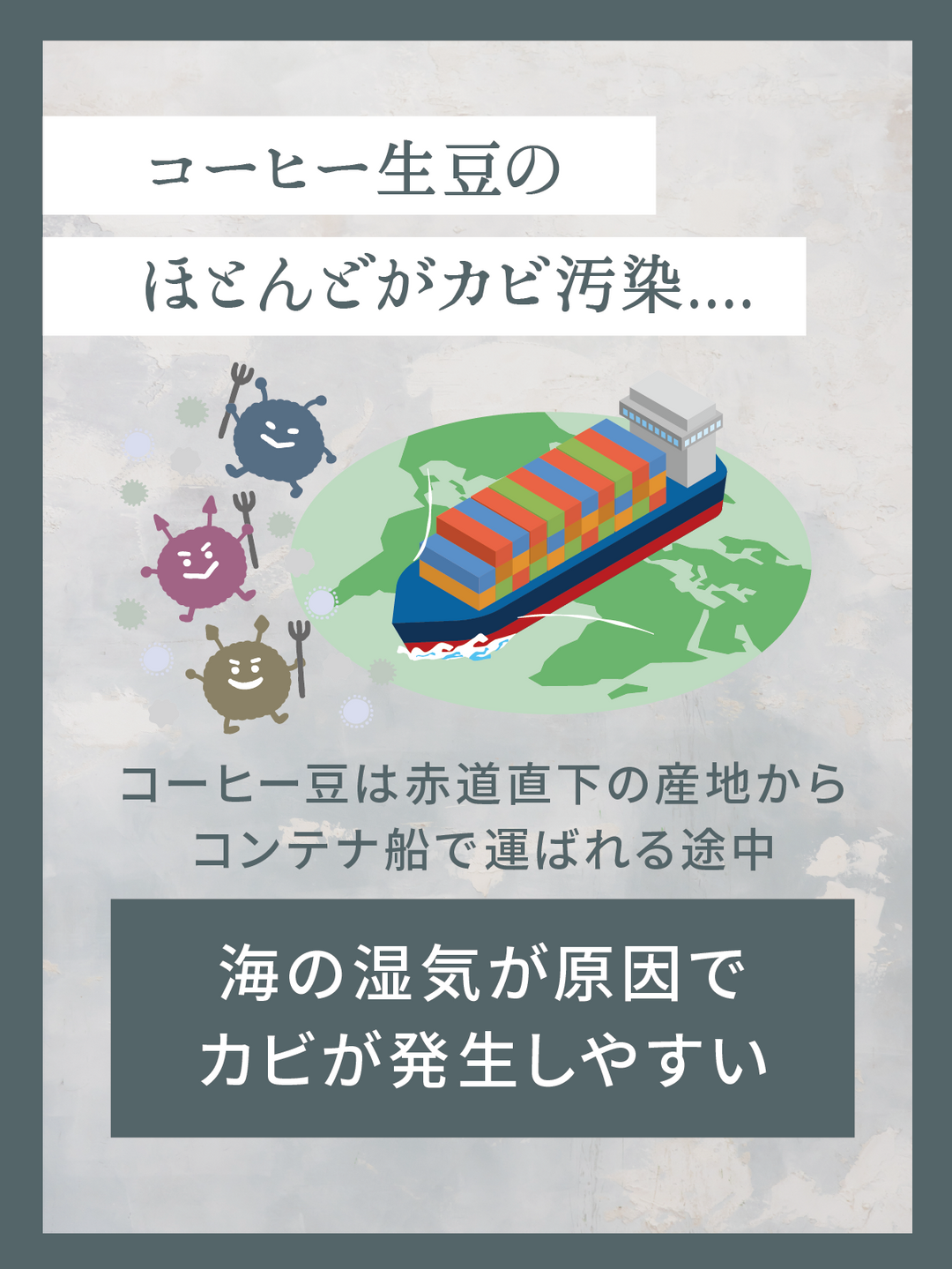

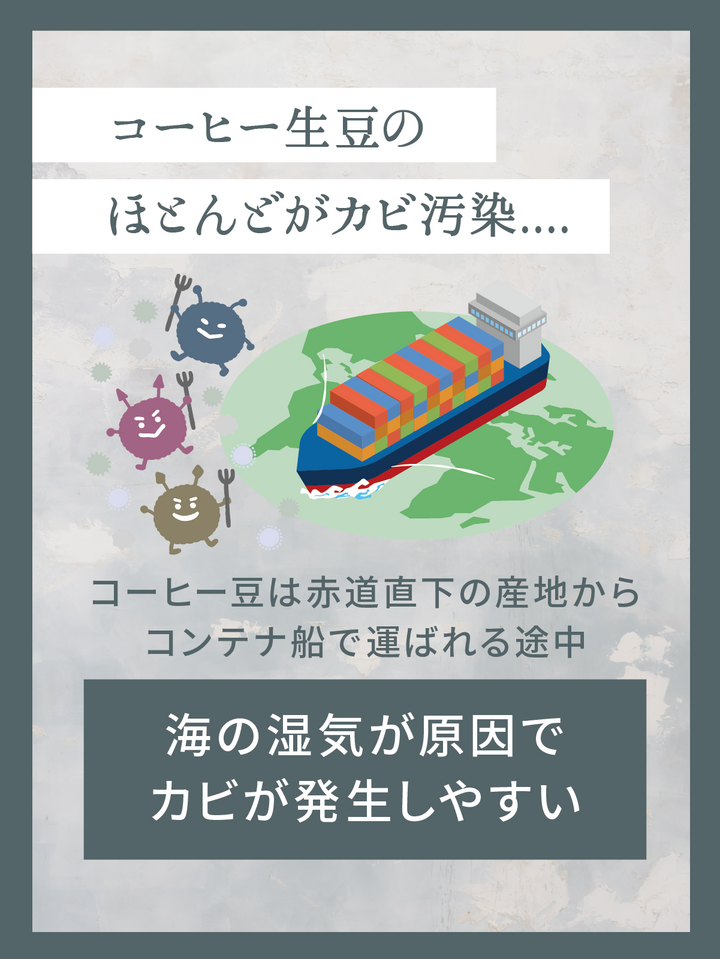

「最後に、日本や世界へと渡る『輸出・輸送』です。

袋詰めされた生豆は、コンテナに積まれ、トラックで輸出港まで運ばれます。ここからはもう、スケールの大きな旅です。貨物船に載せられ、数週間から数ヶ月かけて海を渡ります。日本に到着したら、港の倉庫に一時保管された後、最終的にコーヒー豆を煎る焙煎業者の手に渡る、という流れです。

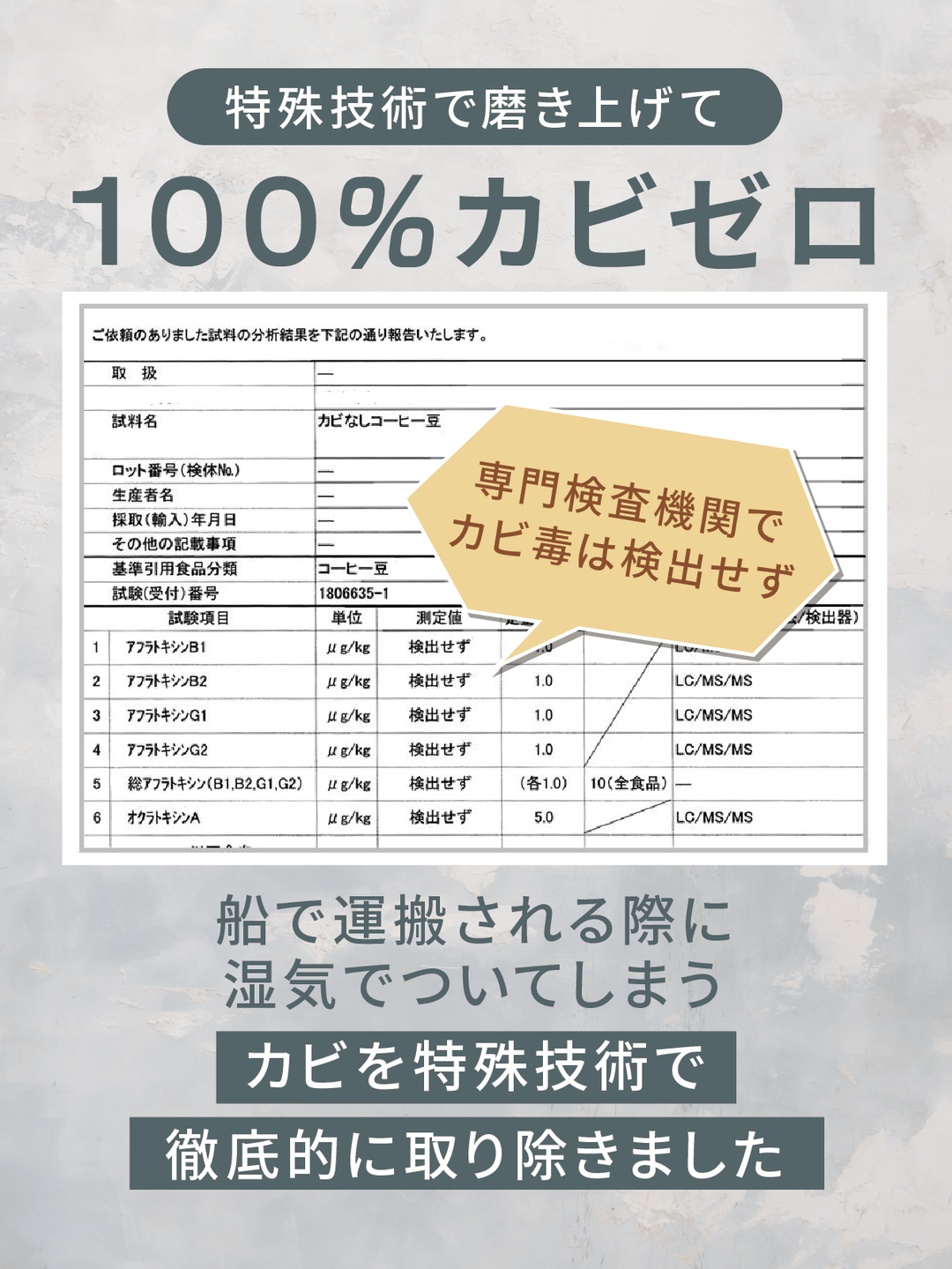

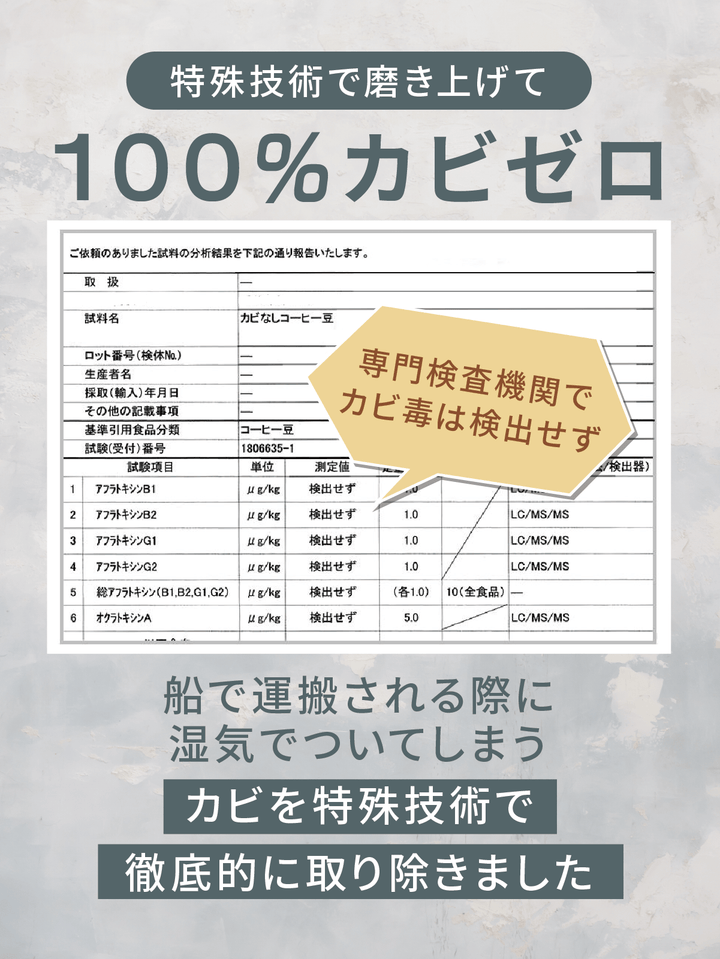

ただ、これまでの過程でカビが繁殖してしまう生豆も出てきてしまいがちです。カビのある生豆を焙煎してしまうと見た目では判断がつかなくなってしまいます。なので生豆の段階でカビを取り除く必要があるんです。

私たち極上カビなしコーヒーのスタッフメンバーは生豆をひとつひとつ丁寧にハンドピックをしてカビ豆を取り除き、その後に焙煎をして、私たちが普段目にしている茶色い香り高いコーヒーに加工しているのです。

このように私たちが飲む一杯のコーヒーには肥沃(ひよく)な大地で育ち、何人もの人の手を経て、長い旅をしてきた物語が詰まっているんですよ。」

発展途上国の社会貢献から「健康ゼロ」活動へ

亀井氏はアフリカ以外にも発展途上国の支援をして回ることになった。例えばブータン、インド、ルワンダなどスラム街の子どもたちの支援をしてきた。

「海外を回ると、いかに日本が恵まれている国かがわかります。私は持病があることで自信が持てなかった期間が長かったですが、悩んでいることがちっぽけなことに気付かされたんです」

そして亀井氏は自分自身の病気と向き合うようになる。健康の大切さ、日常で不自由なく生きられているありがたさに気付き、健康を拡げる活動をはじめる。

「私は病気になり良くも悪くも人生が変わりました。だからこそ、どんな病気であれ病気を世の中からゼロにしたいと思っています。コーヒーは体の健康に最適と言われています。なのでぜひ、コーヒーを飲んでほしい」

ただ、コーヒー豆にカビがあることで逆効果になりかねないことを亀井氏は言っている。

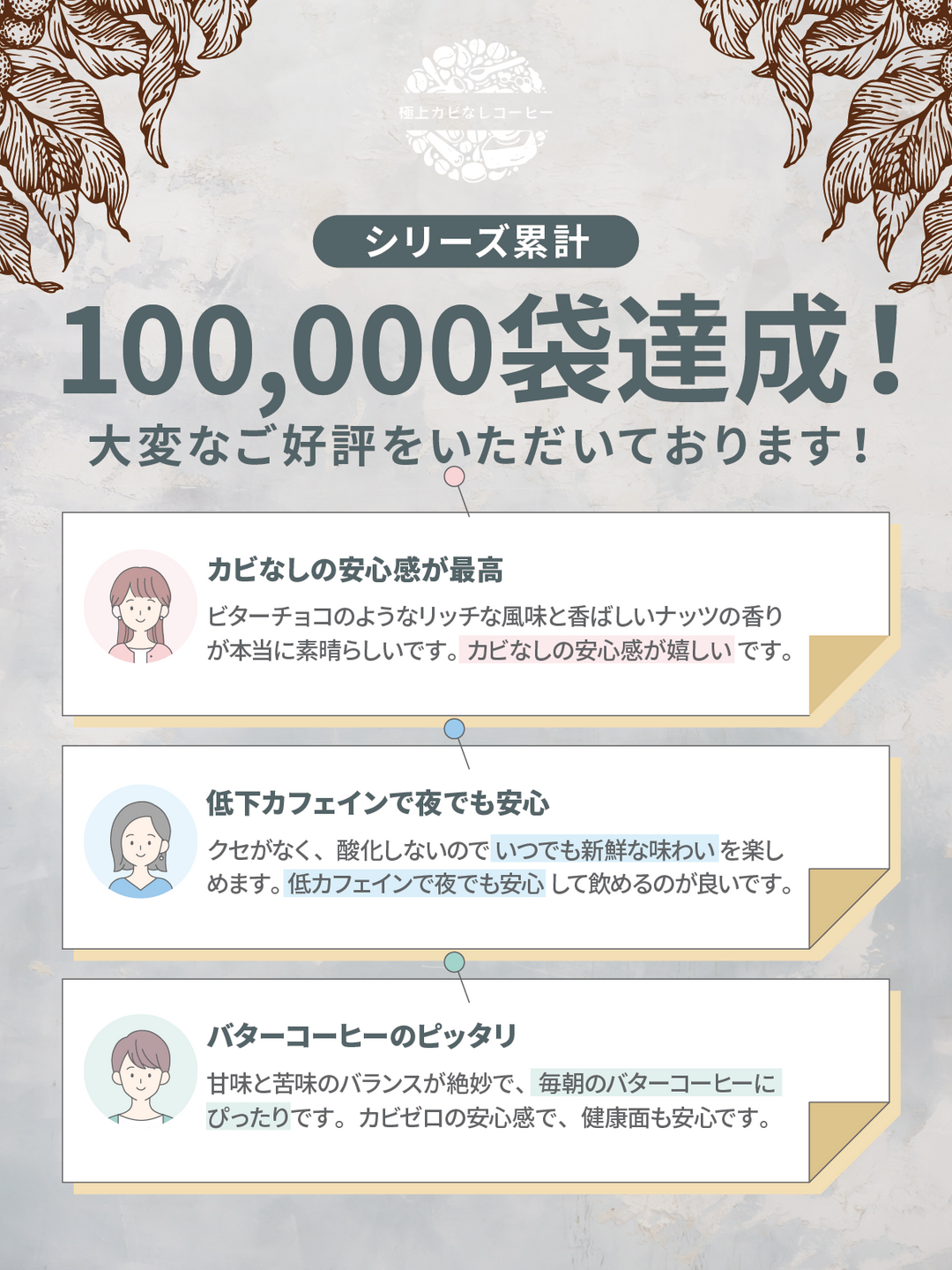

「日本のコーヒー豆は他の先進国と比べ、輸入に対するカビの基準が緩い傾向があります。当社のコーヒーは、生豆の選別から品質管理を徹底しカビ毒(マイコトキシン)のリスクに最大限配慮しています。

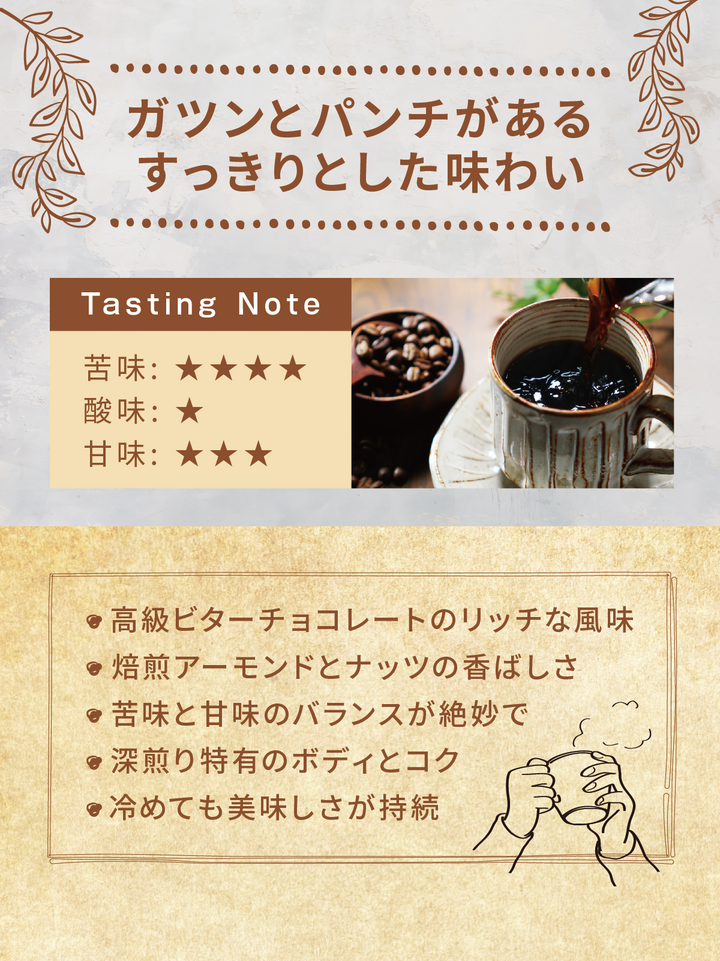

お客様に安心して毎日お飲みいただくために、クリアな風味と高い安全性にこだわりました。お客様からは『牛乳や砂糖を入れていたけどブラックでも飲める』『冷めても酸味の嫌な味に変化しない』と言っていただけます。雑味のないクリーンな味わいと芳醇な香りは、日々のリラックスタイムに最適です。

何を世の中に広めるかが大事。なので健康ゼロを実現するために当社のコーヒーを世の中に拡める必要があると思っています」

↑日本人の支援によりインドのスラム街の子供達が学校へ通えている

↑日本人の支援によりインドのスラム街の子供達が学校へ通えている

人間関係や職場のストレスから解放され、状態も安定

まさに引きこもりニートからの逆転脱却を果たした亀井氏だが、現在は新たな目標に向かって進んでいる。

今後の活動を通して世の中の病気ゼロへ

「ニートから卒業し、会社経営者になった今だからこそ、世の中のためになる活動をしたいと思ったんです。そんなとき、知人から支援活動団体を紹介され、参加したのを皮切りに、健康を広める活動を行うようになりました。自分自身、10代から様々な挫折をしてきたからでしょうか。人の役に立てるようになって、ようやくいま生きている実感がありますね」

亀井氏自身、社会貢献という生きがいを見つけたことからか、現在はてんかんの発作も減っているという。